こんにちは!

テストも終わり棚けんブログも更新再開ですよ〜∈(°◎°)∋

テストも終わりと言いましたが、レポート提出があるので、まだ夏休みが来ておりません…

そんな私は松島です(・△・)

ちなみにタイトルは今年の甲子園のキャッチフレーズをもじってみました。

常葉大菊川頑張って欲しいですね!

さてさて、松島はテストが終了した開放感に浸りながらレポートに目を瞑りながら、土曜日に行われた草刈りに参加してきました|´ー`)

今年は酷暑とよく言われてますが、この日も例外ではなく、とても暑い中での作業となりました。

午前中は草刈り班、流しそうめん班、生き物教室班に分かれてそれぞれ活動しましたよ!

松島は生き物教室班だったので、そちらの話が中心となりますm(._.)m

まずは水路に行き、水路の中の草や土を足で踏んでタモに生き物を追いこむという方法で生き物をとりました。

ドジョウやカワムツ、エビなどをとることができましたよ〜。

そして、準絶滅危惧種であるシマドジョウにもお会いすることができました٩(●˙▿˙●)۶

こんなVIP様とお会いできるのは嬉しいですねぇ。

ちなみに私以外の生き物教室班の面々は生き物をたくさんとっていたのですが、松島のタモには生き物が全く入ってきませんでした…

もう少し生き物に好かれたかったですね…

そしてタモで生き物をとっていると…

シオカラトンボが止まってきました(●¨●)

このシオカラトンボはオスで、メスはムギワラトンボと呼ばれているくらい色が違うんですよ。

ちょうど交尾しているところを見かけたのですが、メス単独でいると気づかない自信があります笑

ちなみに皆さん、ガマという植物は知っていますかね?

写真を見ればわかる方もいらっしゃるでしょうか?(写真はコガマです)

この植物、実はかまぼこの語源となっているんですよ〜!

昔のかまぼこはちくわ型で、その形がガマ(蒲)の穂に似ていたことから蒲鉾と名前がついたそうです!

次は棚田の田んぼの中にいる生き物を探しました!

水量が少なかったため探すのに一苦労でしたが、ゲンゴロウとマツモムシをとることができました(*^w^*)

その後、綺麗な水に入れ替えるために棚田の水の源流のところに行って水をとりました。

とっても暑い中、ここだけ空気が涼しかったです∈(°◎°)∋

とってきた生き物で行った生き物教室では目を輝かせながら生き物を見たり触ったりしている子が多く、印象的でした(´ェ`)

とった生き物はちゃんとリリースしましたよ!

さて、生き物をとっている中、草刈りも行われていました。

例年より休憩を多くとるようにして、熱中症にならないようにしながら作業を行ったようです。

しかし、いくら対策をしても暑いものは暑いですね…

お昼はスイハニングではなく流しそうめんを行いました(“Ü“)

流しそうめん班が準備を行ってくれていました。ありがたやありがたや…

ちなみに今年はそうめん150人分を用意していただいたようです!

子供達は暑い中草刈りをしていたのに、元気いっぱい流しそうめんを楽しんでいてくれたように見えました。

グミや果物などを流すと特に激戦が繰り広げられておりました笑

その後、オーナーさんと棚けんの流しそうめんも行いました。

みんなで様々な物を持ち寄ったのですが、一番とるのが難しかったのはマーブルチョコだと思われます…( ͡° ͜ʖ ͡°)

中には流れているそうめんではなく、流れてきたものを受けるザルで流しそうめんを楽しむメンバーも…

流れてきたそうめんですね笑

松島は持ってきた枝豆が好評だったので大満足です(・△・)

その後片付けをし、涼んだ後午後の作業に向かいます…

午後の作業は電柵の設置と水路を掘る作業と草刈りを行いました。

水路は田んぼのクロの縁をスコップで掘って作っていました。

なかなか大変だったようです…

電柵はイノシシの侵入防止用に設置しましたよ。

棒とカナヅチとロープを持ちながら、棚田内を大移動して設置を行いました。

イノシシは写真のように籾を食べてしまうので、少しでも被害が抑えられると良いですね…(*´ェ`*)

電柵をほぼ設置し終わって、作業は終了です。

この後菊川で行われていた夜店市に行ったメンバーもいました!

みんな楽しそうですね(●¨●)

今回の作業は4年生から1年生までいてたくさんの人と関わることができて良かったなぁと思います。

新入生の顔と名前も覚えられたはず!

雑文、乱文失礼しました。

またお会いしましょう!

まつ(・△・)しま

アカハライモリや、

アカハライモリや、 ちっさなバッタに

ちっさなバッタに カエル!

カエル!

その前に桑の実狩り!

その前に桑の実狩り! お昼はごはんに煮卵ときゅうりの漬物、スイハニング班が作った豚汁ときなこ餅!

お昼はごはんに煮卵ときゅうりの漬物、スイハニング班が作った豚汁ときなこ餅! 餅づくりは意外と難しいようで、丸めたもちがひとまとまりに!

餅づくりは意外と難しいようで、丸めたもちがひとまとまりに!

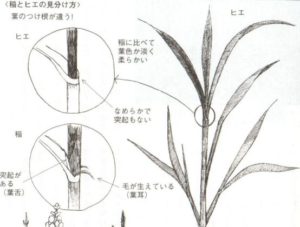

簡単に言うと、葉の付け根に毛が生えているのがイネなのです。

簡単に言うと、葉の付け根に毛が生えているのがイネなのです。

田植えをするのは初めてだというオーナーさんもいらしたので、堀さんのレクチャーから始まりました。子供たちは興味津々でお話を聞いている様子が伝わってきます。

田植えをするのは初めてだというオーナーさんもいらしたので、堀さんのレクチャーから始まりました。子供たちは興味津々でお話を聞いている様子が伝わってきます。

一人暮らしをしていると、手作りのごはんがとてもおいしく感じられます。苦手なものも何でも食べられます!特に玉ねぎのフライは甘くて感動しました!

一人暮らしをしていると、手作りのごはんがとてもおいしく感じられます。苦手なものも何でも食べられます!特に玉ねぎのフライは甘くて感動しました!

鍬で株を抜く作業がこんなにも力が必要だとは思っていませんでした!水が少ない所では比較的やりやすかったです。

鍬で株を抜く作業がこんなにも力が必要だとは思っていませんでした!水が少ない所では比較的やりやすかったです。 自分では、一定間隔で一直線に苗を植えているつもりでも、実際には思うようにきれいに並んでいないので、なかなか難しいです。

自分では、一定間隔で一直線に苗を植えているつもりでも、実際には思うようにきれいに並んでいないので、なかなか難しいです。 機械で植えられない所は手で1つ1つ苗を植えていきます。

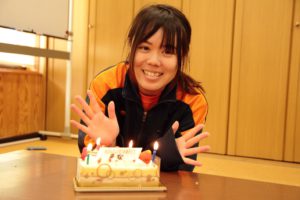

機械で植えられない所は手で1つ1つ苗を植えていきます。 おめでとうございます! 二十歳を過ぎても、少女のような心を持ちつつ、頼りになる先輩でいてほしいです。

おめでとうございます! 二十歳を過ぎても、少女のような心を持ちつつ、頼りになる先輩でいてほしいです。 まず、田んぼの中の草を隅によけたら、鍬で側面の土を削って田んぼの中の土を畦に塗ります。次に余った土を側面に塗っていきます。歩く時に田んぼの中に落ちないようにするために、平らよりも少し外側が低くなるように塗るそうです。

まず、田んぼの中の草を隅によけたら、鍬で側面の土を削って田んぼの中の土を畦に塗ります。次に余った土を側面に塗っていきます。歩く時に田んぼの中に落ちないようにするために、平らよりも少し外側が低くなるように塗るそうです。