田の神を迎える田打講

1月11日は田打講(たぶちこう)の日です。

秋の収穫が終わり山に帰った田んぼの神様を迎え

今年の豊作を祈る祭事です。

まだ日の出前の薄暗がりの中、鍬で3か所土を盛りススキに御幣を付け松や榊、餅に米などで祭ります。

せんがまちでは毎年委員長が代表でお祭りしますが昔はどこの家でもしていたそうです。

今年も豊作でありますよう田んぼの神様お願いします。

田の神を迎える田打講

1月11日は田打講(たぶちこう)の日です。

秋の収穫が終わり山に帰った田んぼの神様を迎え

今年の豊作を祈る祭事です。

まだ日の出前の薄暗がりの中、鍬で3か所土を盛りススキに御幣を付け松や榊、餅に米などで祭ります。

せんがまちでは毎年委員長が代表でお祭りしますが昔はどこの家でもしていたそうです。

今年も豊作でありますよう田んぼの神様お願いします。

むかし、倉沢地区は駒場の里といって馬を多く育てていました。今のように車のなかったころ、馬は人や荷物を運ぶ大切な動物だったのです。

この大切な馬が突然倒れて死んでしまった場所に置かれたのが、頭の上に馬の頭をのせているお地蔵様、「馬頭観音」です。

倉沢地区には7体の馬頭観音があります。今では人も車も通らない昔の道にひっそりと立つものや、いろいろなご利益があるといわれて立派なお堂の中に立っていて、遠くからもおまいりに来るという馬頭観音もあります。

みなさんも馬頭観音を見つけたら手を合わせてお参りしてみてください。

「なぜお馬さんが突然死んでしまうの?」「それはね、山の中には時々、人には見えない穴があるんだ。その穴は別の世界につながっているんだよ。別の世界というのは死後の世界だったり、過去や未来だったり、地獄や天国、どこにつながっているかわからないんだ。そしてその穴をふさぐことができるのは、生き物の命だけなんだ。どこに穴があるのか、人にはわからないけど馬にはわかる。馬は気がついて(わあ、この人は気がつかないんだな、この人がこの穴に落ちたらどうしよう)と思い、自分の命でその穴をふさぐんだ。人は、馬が死んだからそこに穴があったことに気がついて、馬への感謝の気持ちを込めて観音様を置くんだよ。」

(出所 : 『河城 名所・人物100選』 p.46 「37 馬頭観音」 より)

投稿者:しずまち

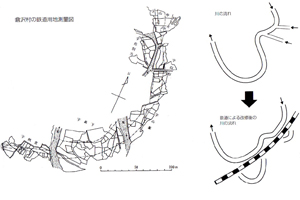

明治22年、今から百年以上も前に、東海道本線が開通しました。当時、金谷から掛川間は、どこに鉄道を通すかということが問題になりました。候補としては、日本坂新道沿いコース、火剣山コース、菊川水流沿いコース、菊川河口の渡し・牧之原南端コースの4つのコースがあげられました。話し合いの結果、曲線が多く鉄道としては、きついカーブになるけれど、勾配がゆるやかで、トンネルの長さを短くできるとして、菊川水流沿いのコースに決まりました。

金谷から堀之内(現在の菊川駅付近)の間には、菊川がありました。菊川はときどき氾濫を起こして下流の人々を困らせるほどでした。そこで鉄橋を作っても川が氾濫して列車が通れなくならないように、川の流れを変えたのです。下倉沢の地先付近の大カーブのところで、菊川河川敷を延長150mおよび350mの2区間にわたってつけ替えたのです。堤防をつくったり、地面を掘ったりして、川の流れを変えました。出てくる土も多かったので、工事は大変でした。河川改修の工事を終えて、やっとの思いで線路敷きを取り付けることができたのです。

東海道本線の通る菊川町は、発展していきました。

(出所 : 『河城 名所・人物100選』 p.45 「36 菊川・菊川改修工事」 より)

投稿者:しずまち

お米は日本人の主食、昔は鍬で耕し、一株一株手で植えて鎌で刈り取られていました。上倉沢の千框では今でもそんな昔ながらの米作りをしています。

上倉沢の千框は、面積約10haで、田んぼの枚数は約2,700枚、戦国時代から江戸時代始めには盛んに耕作されていたと思われます。標高差約60m、牧之原台地の西の斜面を利用し、大小さまざまな田んぼが作られています。小さな物は畳半分位の物もあります。

私達の祖先が、地すべり地帯という悪い条件の土地を開墾し、わずかな平地を作って水を引き、畦を作って、何百年という気の遠くなるような年月と、想像を絶するような努力によって、一枚一枚築き上げた歴史的な文化遺産だと思います。

棚田は役立っています。大雨の時はダムの役目、又自然環境保護の役目、カエルやイモリ、トンボ、タニシ、ザリガニとたくさんの生物を育てています。野鳥もやってきます。

私達の祖先が汗を流し、苦労して残してくれた棚田、美しい日本の原風景を文化としていつまでも伝えていきたいと、上倉沢棚田保全推進委員会によって保存活動が行われています。

皆さんも是非、田植、稲刈りに参加し、汗を流してみてください。

(出所 : 『河城 名所・人物100選』 p.12 「3 千框(棚田)」 より)

投稿者:しずまち

せんがまち を目指して

上倉沢の秋祭り2日目、屋台は せんがまち を目指して

急な坂道を登ります。

昨日は雨の中、屋台の引き廻しをしましたが、今日は秋晴れ!

眩しいくらいの青空の下、太鼓や笛のお囃子と、元気な若者の声が

せんがまち に響きました。

五穀豊穣 秋祭り

今年も上倉沢では、五穀豊穣を祝って駒形神社の祭典が行われます。

色ずいた次郎柿の隣には幟が立ち、明日からの祭りの準備は万全です。

18日(日)には せんがまち を屋台が一周します。

ハズに掛けられた稲と、お祭りの屋台、上倉沢の秋の風物詩です。

今年も棚田の稲刈りの時期を迎えました。

上倉沢棚田保全推進委員会にとっての今年は躍進の一年でした。

来年の全国棚田サミットは静岡(松崎町)で開催されるので、棚田保全活動が盛り上がるように千框の活動も益々盛り上げていきたいですね。

千框は現在、NPO法人せんがまち棚田倶楽部の設立へ向けて組織・体制づくりに努力しています。棚田オーナー制度などにより、皆様に参加していただきやすい仕組みを模索中です。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

投稿者:しずまち

静岡県菊川市の上倉沢棚田保全推進委員会の活動として、棚田情報ホームページ制作・管理をしていくことになりました。

4月29日は、現在は『昭和の日』ですが、「旧みどりの日」でもあるので、棚田の緑をイメージできる日として本日のオープンとなりました。

★ 棚田行こうよ.net / https://www.tanada1504.net << HPを見る

どうぞ、よろしくお願い致します。

菊川市上倉沢の棚田保全活動の中心が、この「上倉沢公会堂」です。

先日(3月15日)には、静岡県の「しずおか棚田・里地くらぶ」の総会もこの場所で開催されました。

昨年の大学生の研究発表を聞いたり、楽しい時間を過ごすことができました。

いろいろな催し物を開催ができるこの公会堂は、明るい笑顔が集まる棚田の活動拠点です。

こんなに立派な看板もかかっています。

投稿者:しずまち